7月25日,福建日報04版“閩山閩水物華新·沿着總書記的足迹”刊發《立德樹人 應用型高校建設邁大步》,講述閩江學院牢記囑托,守正創新,推進應用型高校建設向體系化、内涵化發展的擔當作爲和生動實踐。

枝葉葳蕤,百草豐茂,盛夏的校園充滿生機活力。

踏入閩江學院,南門入口處石碑上的“不求最大 但求最優 但求适應社會需要”16個大字蒼勁有力。

去年3月25日,習近平總書記到閩江學院考察調研時指出,要把立德樹人作爲根本任務,堅持應用技術型辦學方向,适應社會需要設置專業、打好基礎,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。

閩江學院學生在中國漆新型材料工程研究中心内化驗原料。

一年多來,閩江學院牢記囑托,守正創新,努力打造培根鑄魂的新時代“大思政課”體系;但求最優,以實際行動培養“适應社會需要”的優秀人才;主動對接省、市發展需求,加大服務區域經濟的力度,錨定“建設高水平有特色的應用型大學”奮鬥目标,闊步走在大道上。

培根鑄魂,上好新時代“大思政課”

7月14日至18日,閩江學院馬克思主義學院副教授、全國模範教師陳東,帶領學院學生前往武夷山開展暑期實踐活動。

本次暑期實踐以“沿着總書記的足迹”爲主題,以學習《閩山閩水物華新》中的人物事迹爲主線。活動中,陳東帶領大學生實踐隊伍走進武夷山智慧生态管理中心、紅色實踐基地及部分茶企,采訪了科技特派員徐茂興、茶農代表楊文春,共同學習習近平總書記重要講話重要指示精神,調研武夷山發展現狀,研習“三茶統籌”、文旅結合、智慧生态……大家紛紛表示,要堅定理想信念,沿着總書記指引的方向,積跬步至千裏,書寫人生華章。

去年3月25日,習近平總書記來到閩江學院。站在校園廣場,他與師生面對面交流,深情寄語。

總書記的殷殷囑托,成爲閩江學院教師心中的“原動力”。“我們将立德樹人工作貫穿于應用型人才培養的各個環節,用心用情用力上好每一堂思政課。”閩江學院馬克思主義學院副院長林春玲說道,“探索思政課程、課程思政和思政實踐的系統融合,活用福建紅色文化、獨特的校史資源,在改革中不斷推動思政課創新。”

人們在閩江學院校史館參觀學習。(資料圖片)

以“本科生必修4門思政課+1門形勢與政策課”爲基礎,打造以思政教師、專業教師和校外人士“三位一體”的立體師資隊伍,一個接地氣、有人氣的大思政課體系在閩江學院生根發芽。

從探讨冬奧會服裝的中國元素到愛國精神,服裝與藝術工程學院的思政課講出“專業味道”;用專業作品彙報學習思政課的感悟,美術學院學生交出特殊的“思政作業”;請退休老教師回到課堂講思政課,當年的奮鬥故事激勵着年輕人……在專業場域實現課程思政,因地制宜、因時制宜、因材施教。

不僅在課堂上學習,更在社會生活中實踐。2021年,陳東重走習近平總書記來閩考察調研部分路線,訪談省市兩級黨代會代表,将個人感受融入課堂,并開辦三期“閩都紅”宣講培訓班,培養了73名學生宣講員;此外,閩江學院的紅色文化教育思政課走進福建省革命曆史紀念館、林祥謙烈士陵園;鄉村振興思政課前往福清南宵村、永泰力星村、閩侯侯官村……

“來自一線的生動素材增強了課程的時代感和學生的獲得感,也幫助學生打開視野、樹立格局、涵育情懷、激勵擔當。”林春玲說。

閩江學院鳥瞰

去年3月25日,2019級服裝與藝術工程學院學生蘭郁穎,在校史館代表學校畲族技藝傳習小組,向總書記彙報項目成果。一年多以來,她努力推廣傳播畲族傳統技藝,在今年第二屆“最美福州青年”評選中,獲評“十佳青年文化傳承保護人”。蘭郁穎希望将畲族文化傳播得更廣,爲此她積極走進中小學,吸引更多的力量參與文化保護與傳承。

今年3月5日,閩江學院、閩江學院附中、福州鼓五小等5校聯合啓動“紅色心學堂”聯盟體。這是福州市深入開展大中小學思政課一體化建設探索實踐的最新成果。目前,福州全市已設立9個大中小學思政課一體化共同體。

深入挖掘習近平總書記福建足迹的豐厚育人價值,講好習近平總書記在福建工作期間的生動故事,省領導帶頭上思政課,宣講習近平總書記來閩考察重要講話精神,持續興起“大學習”熱潮。全省高校開設“習近平新時代中國特色社會主義思想概論”必修課和“《習近平在福建》等系列采訪實錄精讀精講”等選修課、專題課近100門,遴選建設300堂高校思政課精品課;成立福建省大中小學思政課建設一體化指導委員會,支持福州市作爲省級“中小學思想政治理論課改革創新試驗區”,推動廈門大學、福建師範大學等14所高校馬院與其餘高校馬院(思政部)結對共建實現全覆蓋;将甯德壽甯下黨鄉、福鼎赤溪村等地轉化爲研學實踐課堂,規劃設計研學實踐教育精品課程和線路,組織師生實地感悟思想偉力。

但求最優,爲社會需要科學育人

“不求最大、但求最優、但求适應社會需要”,習近平擔任校長時提出的辦學理念對閩江學院影響深遠。去年來到閩江學院,總書記再次強調,高校不僅要培養研究型人才,也要樹立應用型辦學理念,培養青年一代适應社會需要的技能。

牢記囑托,适應需要求最優,一年來,閩江學院的“應用型”發展腳步再度提速——

優化學科布局,形成智能信息與大數據、海洋資源與環境、區域經濟管理與法律、閩都人文藝術與傳播、紡織服裝與新型材料等五大特色學科群,與地方産業發展高度匹配;

牽頭組建福州海洋研究院等11個省級創新平台,“海上福州研究院”“中國(福建)鄉村振興研究院”2個項目入列國家發改委“支持福建全方位推動高質量發展重大項目”清單。出台《服務福州高質量發展超越行動計劃》,根植一方水土,服務區域經濟;

獲評省示範性應用型本科高校,并對接地方發展需求,新增人工智能、電子商務、化工新材料、現代紡織服裝等4個現代産業學院。

閩江學院師生測試無人駕駛機器戰車。

暑期裏,在人工智能産業學院的合作企業之一——福建彙川物聯網技術科技股份有限公司,閩江學院計算機與控制工程學院教師韓曉東正帶領學生,與企業工程師一起對“基于機器視覺的AI測量技術”項目進行測試優化。

“這是我們與閩江學院合作申報的福建省科技重大專項,目前已進行到中試階段。”該公司總工程師林文介紹說,雙方合作已有7年,如今正朝“精準性、雙賦能、開放性”的方向縱深推進。

2015年,校企攜手成立“閩江學院彙川科技物聯網創新聯合研究院”——人工智能産業學院的前身,合作完成10多個科研項目,助力企業一步步發展成爲國家重點支持專精特新“小巨人”企業、國家高新技術企業、福建省數字經濟領域“獨角獸”創新企業。2019年,雙方合作的“基于多傳感器融合的工程建設遠程監管關鍵技術及應用”,獲得福建省科技進步一等獎。

2019年以來,閩江學院獲省科技進步獎14項,其中省科技進步一等獎1項;新增發明專利授權172項,專利轉化67項……學校瞄準産業,特别是中小企業需求,專注“小而精”創新研發,爲行業企業共性技術提供解決方案,承擔政府、企事業單位科研項目392項,其中來自企業橫向委托課題就有238項,取得累累碩果。

這些項目中,有大量優秀學生的身影。師生協同支撐企業創新的同時,也打通了中小企業的“用人最後一公裏”。

“我們300名員工中有30人來自閩江學院,許多人已成爲我們的技術骨幹。”林文說,動手能力強、應用經驗多,是閩江學院畢業生的優點。

“今年初,我就拿到了星網銳捷的‘錄取通知’。”2022屆電氣專業畢業生楊成在校期間就已手握1個個人專利、1個軟件著作權。綜合能力強,讓他成了招聘季的“香饽饽”。他說,在校期間除了大量實訓課程,還參與了“船載AIS與天通衛星移動通信集成終端”項目,在貼近産業的科研實戰中,整體素質能力逐步提升,并獲得省級學科競賽一等獎、國家級競賽三等獎。

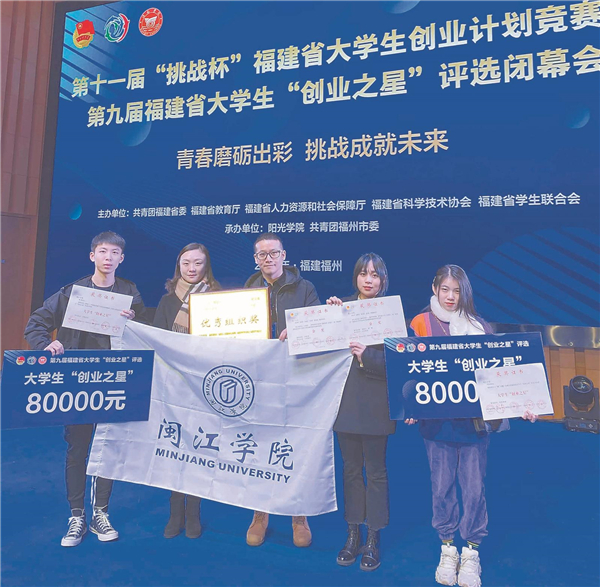

閩江學院學生在第十一屆“挑戰杯”福建省大學生創業計劃競賽上獲得佳績。(資料圖片)

像這樣的“項目驅動式”訓練,是閩江學院應用型人才培養模式的創新抓手。

“每個項目組由3到4名學生組成,在科研導師幫助下完成完整的科研流程,分配人力、查資料、合作研究設計、開發軟硬件、發表成果……”計算機與控制工程學院院長林文忠說,不僅全面鍛煉工程技術能力,還讓各學科知識融會貫通。

“培養适應社會需要的人才,企業、行業與學校要開展深度的‘全過程全要素合作’。”材料與化學工程學院院長林棋說,去年與企業合作成立的化工新材料産業學院,從修訂人才培養方案、企業導師進課堂,到配備實訓導師、“訂制”課程,共建實驗室與實訓平台,企業全程深度參與育人過程。同時,企業将真實運作的設備、工藝參數提供給學校,制作虛拟仿真軟件,開發VR課程,讓學生交互式感受企業的生産全過程。

“組合拳”之下,閩江學院逐步實現了“學生‘上崗即上手’,企業‘招人即用人’”。據統計,近五年,閩江學院就業率穩定在97%左右,70%在福建省内就業;2021屆畢業生就業的專業相關度達70%,用人單位總體滿意度達99.71%。

更精更優,高校轉型勠力登峰

去年,閩江學院增列爲全省第九所省示範性應用型本科高校。這些高校正示範引領全省應用型高校建設向體系化、内涵化發展。

——以需求促專業結構調整,更加主動地适應和引領社會經濟發展及産業轉型升級。9所高校共增設産業急需的應用型專業60個,改造傳統專業27個,撤銷和停招社會需求持續走低、發展後勁不足的專業29個。

其中,福建工程學院以“求新、求優、求特”爲目标進行專業體系建設,新增智慧交通、數字經濟等專業,71個本科招生專業形成8個省級專業集群,對接我省制造業、電子信息産業、數字福建、美麗鄉村建設等産業。

在廈門理工學院,專業群可以看到廈門産業發展的影子:新增新能源材料與器件、材料科學與工程等專業,服務廈門新能源、新材料産業;開設物聯網工程、數據科學與大數據技術、城市管理等專業,助力廈門打造“中國軟件特色名城”。

——深化産教融合和多元協同育人模式改革,提高應用型、複合型人才培養質量。

9所高校實施教育部1+X證書制度試點專業項目82個,教育部産學合作協同育人項目466項。與行業企業共同開發的課程近千門,共同編寫教材近200本,建設教學案例庫數百個;共同建設校内外實踐實習基地千餘個,吸納企業資金或設備等投入數億元。

福州市長樂區是全國聞名的紡織原料生産基地,作爲長樂區唯一一所高校,福州外語外貿學院與當地10餘家紡織企業展開校企合作,共同開發以“工作過程培育”爲主線的課程體系,共同編制專業人才培養方案。

福建工程學院在全國同類高校率先探索建設産業學院、工程師實驗班,“智能制造産業學院”成功入選首批國家級現代産業學院。

——提升服務經濟社會能力,推進服務廣度深度,爲增強産業核心競争力、彙聚發展新動能提供有力支撐。

三明學院與龍頭骨幹企業建立緊密的産學合作關系,一批引領性強、輻射面廣的應用平台應運而生。其中,閩光學院與“三鋼”合作,聚焦鋼鐵高端智能發展,研發鋼鐵行業首台“基于機器視覺的砂輪片在線自動更換”系統,以及堆鋼智能監測系統、棒材齊頭視覺輔助系統等技術,預計能爲企業增産30多億元。

龍岩學院成立古田鄉村振興學院,全面實施鄉村振興人才服務、科技服務、咨詢服務。新增技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓及社會服務等項目187項,助力蘇區經濟振興。

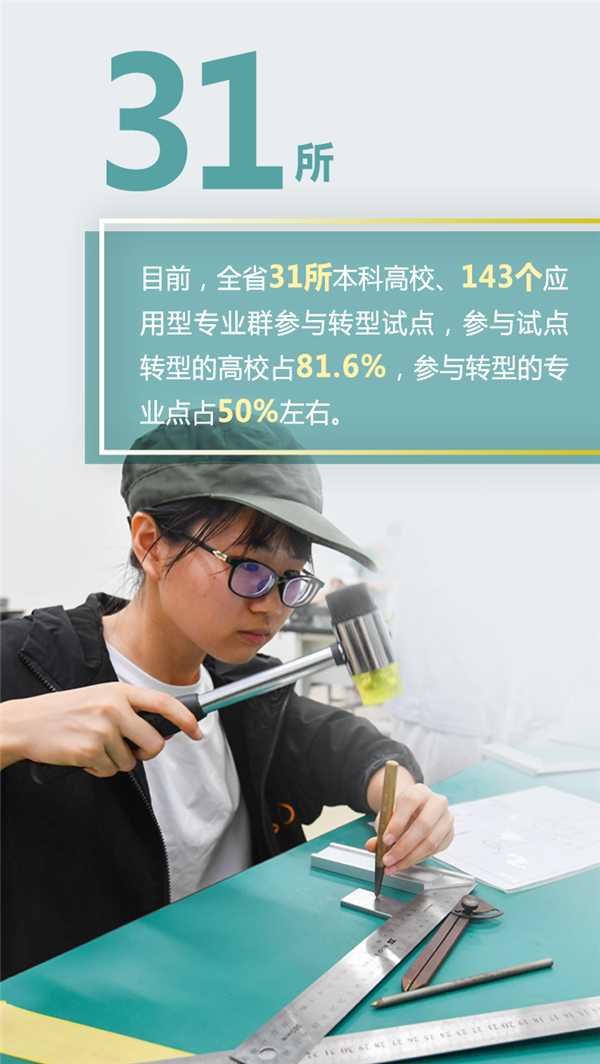

目前,全省31所本科高校、143個應用型專業群參與轉型試點,參與試點轉型的高校占81.6%,參與轉型的專業點占50%左右;如今,我省再次吹響“集結号”,展開應用型本科院校轉型升級新路線圖——

聚焦“四新”(新工科、新醫科、新農科、新文科)領域,首批立項建設21個育人成效顯著、區域産業特色鮮明、産學研用聯動深入的省級現代産業學院。

打破校際壁壘,強化高校間人才、教學、科研等要素的優勢互補、資源共享,協同構建高水平學科,打造學科高地。日前,我省宣布組建數學、物理學、化學、生物種業、基礎醫學、馬克思主義理論、中國語言文學等7個基礎學科聯盟,以及數字經濟、海洋經濟、綠色經濟、文旅經濟等4個應用學科聯盟。

省教育廳廳長林和平表示:“習近平總書記去年在閩江學院的重要講話既體現了新時代高等教育的發展要求,更指明了廣大地方高校的辦學方向。服務區域經濟社會發展是應用型本科高校的辦學使命,本科高校向應用型轉型發展的關鍵核心在于推動産教深度融合發展。應用型本科高校要更加主動地面向區域、面向行業、面向産業辦學,才能永葆辦學活力,服務區域經濟社會發展的貢獻度才能不斷提高。”

記者手記

重任在肩 久久爲功

采訪時适逢畢業季,又一批青年學子滿懷激情與理想,融入社會的海洋;一個多月後的9月,一批新生将會報到,接棒書寫新一代的嶄新篇章。

牢記囑托,守正創新,全省應用型高校建設正向體系化、内涵化發展。

堅持把“立德樹人”作爲培養人才的“優先項”,我省高校以習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人,厚植愛國主義情懷,推進課程思政與思政課程協同育人,努力與時代同行、與現實同頻、與實踐共進、與學生思想共振。

堅持把“适應需要”作爲培養人才的“必選項”,以服務區域經濟社會發展爲使命責任,厚植産業發展土壤,應用型高校紛紛做強、做大校企合作,做深、做廣産教融合。

問計于企業,企業技術革新項目成爲教育教學的重要資源,行業企業一線需要作爲科研重要内容,推行項目式、案例式教學,把企業需求融入人才培養環節;主動适應“互聯網+”趨勢,虛拟現實技術、數字仿真實驗等新科技賦能,爲人才培養提質增效增添新動力。

問需于地方,學科專業建設“集群發力”,現代産業學院建設方興未艾,探索教育鏈、人才鏈、産業鏈、創新鏈“四鏈協同”,進一步促進了學校發展和地方區域建設的融合與雙赢。

引導部分地方普通本科高校向應用型轉型,是黨中央、國務院的決策部署,已成爲新時代高等教育發展的新要求和新方向。“十四五”時期,随着區域協調發展戰略深入實施,也爲應用型高校發展提供了大有可爲的廣闊空間。

經過積極探索,我省在應用型高校建設方面取得了長足進步,參與試點轉型的高校占81.6%,參與轉型的專業點占50%左右。但,建設一流應用型高校之路仍然任重而道遠。

重任在肩,更須策馬加鞭。要落實“立德樹人”根本任務,遵循教育現代化理念和人才成長規律,向改革創新要活力;要主動面向需求辦學,“不求最大、但求最優、但求适應社會需要”,培養大批适應新時代需要的高素質應用型人才;要突出重點、聚焦難點,更注重内涵建設、特色建設和高質量建設。

行而不辍,追求履踐緻遠,期待我省一流應用型高校建設再上新台階,實現多樣化、特色化、高質量發展,爲建設新福建提供強有力的智力、人才和科技支撐。

評論0