【总书记说】

江苏要在推进乡村全面振兴和城乡融合发展、巩固拓展脱贫攻坚成果等方面持续用力,在加强基础性、普惠性、兜底性民生建设和解决群众急难愁盼问题上多办实事,在健全社会保障体系、增强基本公共服务均衡性可及性上再上水平。特别是要抓好就业这个最基本的民生。要深化城乡精神文明建设,优化文化产品和服务供给,以文化赋能经济社会发展。

《政府工作报告》原声

加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,稳步提高公共服务和社会保障水平,促进社会和谐稳定,不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

代表委员声音

全国人大代表、南京快易洁家政服务有限公司人力资源部经理高华瑞:

0—3岁婴幼儿和老年人的照护需求增长迅速,然而目前的社区服务内容相对单一。希望通过在社区建设融合式综合服务中心,培训复合型服务人员,构建覆盖城乡的“一老一小”融合服务网络,加快构建政府主导、市场运作、社会参与的协同机制,让老人安享晚年、幼儿健康成长。

全国政协委员、江苏省新的社会阶层人士联谊会副会长冯晓婷:

强教必先强师,特殊教育的高质量发展离不开专业化的教师队伍。针对当前我国特殊教育教师队伍存在的数量不足、结构失衡、专业能力薄弱等问题,可通过整合高校、机构、企业及社会资源,系统性提升教师专业水平与实践能力,为特殊教育高质量发展注入新动能。期待师资短缺矛盾能得到有效缓解,推动我国特殊教育向普惠化、专业化迈进。

位于鼓楼区河西地区的南京市第二十九中学新校区项目主体结构顺利通过验收,进入装饰装修阶段。 南京日报/紫金山新闻记者 徐琦 摄

生动场景

场景一:普通高中优质资源再扩大 “有望在‘家门口’实现12年优质教育”

在鼓楼区清凉门大街与锦江路交叉口,南京市第二十九中学新校区施工现场塔吊林立,工人们正紧锣密鼓施工。这个备受瞩目的新校区自2020年启动建设以来,历经5年推进,如今已进入竣工倒计时阶段。

“去年10月完成主体结构封顶,目前正进行内外装修、设备安装及操场等配套设施建设,预计2026年秋季正式投入使用。”现场一位施工负责人说。

据介绍,新校区总建筑面积约12万平方米,规划为20轨60班的全日制高中,可容纳3000名学生。新校区涵盖教学楼、实验楼、国际交流中心、风雨操场、礼堂、学生宿舍等设施,并规划地下停车场及教工餐厅,满足师生多元化需求。

新校区的建设不仅承载着城市教育资源扩容使命,更寄托了周边家庭对优质教育的迫切期待。这几年,银城小学学生家长刘女士只要路过工地,总会关注一下新校区的建设进度,眼看着即将建成,她有点激动,“孩子现在六年级,即将升入初中就读,希望她能努努力,未来进入二十九中,在‘家门口’就实现12年优质教育。”

“老校区面积小,招生规模有限,新校区建成后,招生规模扩大,孩子上二十九中的机会也就增加了。”初二学生家长王女士说,“明年我家孩子初中毕业时,新校区也就启用了,相信硬件提升能进一步带动教学质量提升,期待孩子能成为新校区首批入驻的学生。”

场景二:提供“家门口”的普惠性托育服务 “让宝宝得到更专业科学的养育照护”

“麦麦早上好呀,早饭吃了什么呀?”“畅畅老师好,早上喝了牛奶,但是打翻了,宝宝是大意的,不是故意的!”上周五早上8时30分,两岁多的麦麦跟着妈妈吴敏走进设于建邺区托育综合服务中心内的西城·晨星托育莲池路园时,开心地与托育园的老师分享着当天早上的日常。然而这样一段简单的对话,却让吴敏既惊喜又欣慰。

不久前,麦麦连完整流畅的句子都说不利索,可如今,他已能借助反义词清晰且准确地表达自己的想法与感受。“语言的爆发式成长是我没想到的,这得益于托育园的专业指导与照护。”吴敏告诉记者,几个月前保姆的临时下户让这个二孩家庭陷入“育儿危机”,“二宝还小,还兜着尿不湿,这么早送入托育园让我们很担心。”

不过,在实地考察后,托育园的环境和老师一对一精心提供的育儿方案打消了吴敏的顾虑,也让麦麦成为当时班上年龄最小的宝宝。“托育园离家只有5分钟的路程,非常方便。”吴敏告诉记者,“作为公办托育园,这里的师资稳定且让我们更放心;医疗资源和托育机构合作的医育融合模式,配备了专业的儿保医生,也让宝宝可以得到更专业科学的养育照护;更重要的是,每个月1500元的价格,几乎是周边私立托育园的1/3。”

“‘家门口’的普惠托育服务,让我感受到了实实在在的便利与安心,解决了家庭的后顾之忧。”吴敏说,“最近南京还发放了‘育儿大礼包’,包括育儿知识、健康照护和托育体验等免费服务,无疑是锦上添花,福利相当贴心。”

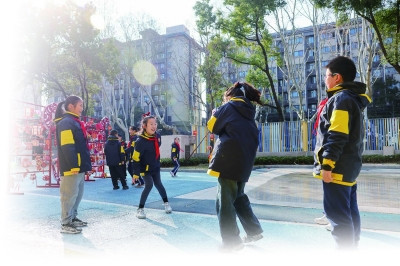

2月13日,南京市北京东路小学内,小学生在课间15分钟进行趣味游戏活动。 南京日报/紫金山新闻记者 徐琦 摄

场景三:为困难群众提供精准服务 “社区热心帮助,解决了我的后顾之忧”

前不久,年近八旬的裴爷爷将一面写有“解忧助困 热心暖心”的锦旗送到栖霞区化纤新村社区,感谢社区尽职尽责、为民服务,多年来对其家庭和生活上的帮助。

原来,两年前,裴爷爷的老伴因患重病失能卧床,儿子小裴失业离异自闭居家,孙女考学失意情绪低落,全家的重任都落在了裴爷爷的肩上。

社工在入户走访中发现了问题,及时伸出援手,在共建单位的帮助下,小裴成功再就业成为一名保安。这不仅增加了家庭收入,还让他走出阴霾,使得整个家庭焕发生机。

天有不测风云。去年10月,裴爷爷的孙女因患精神分裂症被鉴定为精神三级残疾,需要长期服药治疗,一家人又陷入困境。社区得知情况后,第一时间召集民政、综治、计生、人社等条口工作人员共同分析该户情况,探讨适用政策,统筹帮扶措施,确定协办方案。

考虑到裴爷爷的孙女医疗支出较多,社区为其申请了临时救助,并于次月开始享受低保及残疾人“两补”政策,每月可领取1000余元的补贴;裴爷爷的儿子小裴也从次月开始享受计生特服和以奖代补政策,每月可领取800余元的补贴,切切实实为他们带来了帮助和温暖。

“我身体不好,已经快80岁了,照顾自己都困难,现在最放心不下就是儿子和孙女。幸亏社区热心帮助,解决了我的后顾之忧。感激之情无以言表,我就制作了一面锦旗送给社区,谢谢你们!” 裴爷爷哽咽地说。

一面锦旗,一声感谢,代表的既是居民对社区工作的认可和肯定,也是社区工作人员履职尽责、为民服务、积极作为的真实写照。

南京实践

“一老一小”,时时刻刻放心上

为让更多孩子能够接受更加公平、优质的教育,近年来我市持续扩大优质资源供给。近5年,全市新改扩建、新开办学校(幼儿园)340所,在全省率先开展紧密型集团化办学,占比学校数已达70.36%。我市还不断推进市属、区属高中外扩项目,增加普通高中学位,去年全市普通高中学位比上一年增加2480个。另外,我市积极做好高层次人才子女入学服务,多渠道、多形式保障流动人口子女受教育权利,2024年随迁子女公办学校就读比例达95.15%,创历史新高。

市教育局相关负责人说,未来一段时期,南京将根据人口生源变化情况,通过“新建一批、改扩建一批、调补一批”等举措,切实提高我市普通高中资源总量。预计到2027年,全市将新建高中学校(校区)6所,改扩建普通高中项目17个,累计新增高中学位超2.7万个。此外,到2027年,全市新建初中项目预计将增加学位约5万个,有效应对适龄学生教育需求。

“一老一小”是最牵动人心的群体。南京自去年入选中央财政支持普惠托育示范项目以来,聚焦托育服务难题,提速打造“更加方便可及、价格更可接受、质量更有保障”的普惠托育服务体系。

截至2024年底,全市每千人可供托位数达4.7个,普惠托位占比近70%。与2023年相比,全市普惠托育服务平均价格占居民人均可支配收入的比重从35%下降至32%。

为破解基层覆盖难题,我市“一区一规划”构建“15分钟托育服务圈”,刚性推动街道、社区充分利用公共服务资源建设托育服务设施,为婴幼儿提供“家门口”的全日托、半日托、临时托、计时托等服务,加快构建“15分钟托育服务圈”。2024年全市“一社区一普惠”覆盖率由37%提高近60%,并整合社区便民服务综合体资源,“一址多用”建设社区嵌入式普惠托育点。此外,我市探索“双托双进”(托老、托幼,进社区、进园区)老幼共育新模式,整合辖区幼儿园、社区养老机构资源,打造“楼上养老、楼下带娃”的“双托双进”托育养老服务新模式,入选“中国改革2024年度地方全面深化改革县域案例”。

社会救助兜底线,民生保障暖人心。近年来,南京持续深化社会救助领域“放管服”改革。按照“当前可接受,长远可持续”的原则,我市连续21年提高低保等社会救助标准。自2024年7月起,全市低保标准统一提高到1080元/月,特困供养对象、困难残疾人等保障标准同步调整,持续增进民生福祉。

我市还用足用好就业成本抵扣、刚性支出扣减、重残单人户申请、缓退渐退等扩围条款,及时将符合现行救助政策的困难群体纳入保障范围。强化“先行救助”“一事一议”“急难发生地直接实施”等举措,切实提高临时救助时效性、可及性。

数说民生

开展紧密型集团化办学,占比学校数已达70.36%;开展紧密型集团化办学,占比学校数已达70.36%;近5年,全市新改扩建、新开办学校(幼儿园)340所;2024全市普通高中学位比上一年增加2480个;2024年随迁子女公办学校就读比例达95.15%,创历史新高;预计到2027年,全市将新建高中学校(校区)6所,改扩建普通高中项目17个,累计新增高中学位超2.7万个;到2027年,全市新建初中项目预计将增加学位约5万个;截至2024年底,全市每千人可供托位数达4.7个,普惠托位占比近70%;2024年全市“一社区一普惠”覆盖率由37%提高近60%;自2024年7月起,全市低保标准统一提高到1080元/月;目前,全市低保4.2万人,特困1.3万人,低保边缘家庭和支出型困难家庭约0.42万人,实现应保尽保、应救尽救。

评论0